はじめに

鼠径ヘルニアについてやや専門的に解説したページです。患者さんにとっても役立つ内容にはなっていますので、目を通してみてください。わからないことはご質問いただければ回答いたします。

鼠径ヘルニアとは

そもそも”ヘルニア”とはラテン語で”脱出する””突き抜ける”という意味があり、脱出する疾患をヘルニアと呼んでいる。そのため鼠径ヘルニアだけでなく、椎間板ヘルニアや脳ヘルニアなどがある。

鼠径ヘルニア(英語:inguinal hernia)は、鼠径部ヘルニアの一つであり(もう一つは大腿ヘルニア)、腹腔内の臓器や組織が鼠径部の筋膜や筋肉の間を抜けて皮下に膨隆をみることが多い疾患である。鼠径ヘルニアは「門」「袋」「内容物」の3つから成り立っており、内容物によって陰嚢水腫などと診断されることもある。

鼠径ヘルニアの疫学

鼠径ヘルニアは男性の方が圧倒的に多く、外鼠径ヘルニアの方が多い。ヘルニアの嵌頓は1000人当たり1.8人に発症するとされている。

鼠径ヘルニアの種類

鼠径ヘルニアは小児で発症する先天性と、あとからできる後天性に分類できる。さらにヘルニア門の位置によって外鼠径ヘルニア、内鼠径ヘルニアに分類される。

小児のヘルニア

小児の鼠径ヘルニアはほとんどが外鼠径ヘルニアである。胎児期に下降した腹膜鞘状突起が閉鎖不全を起こすことによって発症する。小児の鼠径ヘルニアは20-60%で自然治癒するとされていることや、反対側も発症する可能性が高いことから一定期間経過観察を行ったあとに手術を行うことも多い。ただし嵌頓を繰り返すような症例では嵌頓リスクを考慮して早期に手術を実施する。

鼠径ヘルニア

一般的にいう鼠径ヘルニアはこちらであり、腹圧や鼠径部の脆弱化などが原因となる。他に危険因子として男性、高齢、白人、鼠径ヘルニアの家族歴などが言われている。

内鼠径ヘルニア(直接型)

- 鼠径管の後壁が弱くなることで発生

- 鼠径部切開法では後壁補強を行うことがよくある

- TAPP法ではpseudosacの分離が必要

外鼠径ヘルニア(間接型)

- 多くの鼠径ヘルニアが外鼠径ヘルニア

- 内鼠径輪から腸管などが脱出している

- CT上、下腹壁動静脈の外側から脱出しているヘルニア

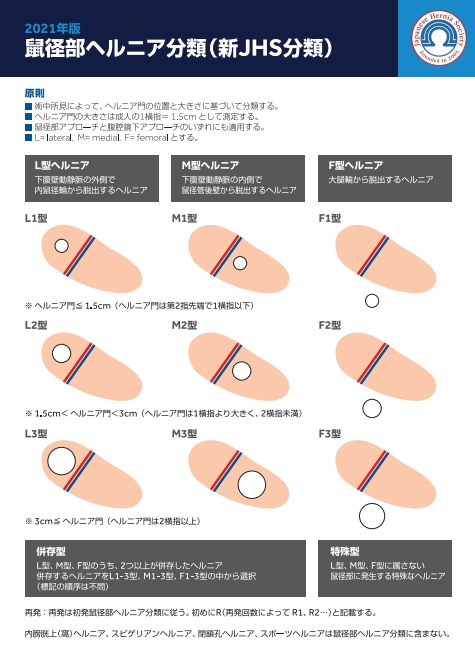

日本のヘルニア分類

日本ヘルニア学会が日本のヘルニア分類を作成している。現在使用されているのは2021年に新規改定されたものである。

診断

鼠径ヘルニアの診断は、臨床症状と身体診察によって行う。以下のような症状が多い。

- 立位や座位で鼠径部が膨隆し、仰臥位で消失する

- 痛みあるいは違和感(特に立位や運動時)

診断の補助として超音波やCTなどの画像検査を行うことがあるが、ガイドライン上第一選択とされているのは超音波検査である。しかしCTであれば鼠径ヘルニア以外の所見が確認できることや手術前から外鼠径か内鼠径かを客観的に評価できるため実施している場合が多い。

治療

鼠径ヘルニアの治療では、基本的に手術が必要。自然治癒することはなく、放置すると悪化することが多い。

手術法

- 鼠径部切開法

- ヘルニア上の皮膚を切開しヘルニア門へアプローチする方法

- 開発当初は組織縫合法が行われていたが、縫合して寄せることによる疼痛や高い再発率などが問題となり、現在はメッシュを留置することが大半である

- 組織縫合法としてはMcVay法やMarcy法、IT法などがある

- メッシュを留置する方法は留置位置によっても術式が変わり、腹膜前腔に留置するDirect Kugel法やPlug法、外腹斜筋腱膜の直下に留置するLichtenstein法などがある

- 腹腔鏡下手術

- 腹腔内からヘルニア修復を行うTAPP法や、腹膜前腔を進んでいくTEP法がある

- どちらも腹膜前腔にメッシュを留置する

- 同時に左右とも確認でき、両側のヘルニアを同じ傷で治療できる

合併症

合併症には主に以下のようなものがある

- 再発

- 慢性疼痛

- 術後出血

- 水腫

- 血腫

- 感染症

合併症の発症があれば術後の経過観察期間を延ばす。合併症がなくても術後3ヶ月程度通院してもらった方が安心なことが多い。

まとめ

鼠径ヘルニアに多少専門的にまとめました。読んでいただき参考になれば幸いです。

コメント